编者按:为全面落实立德树人根本任务,确保人才培养中心地位和本科教育教学核心地位。根据教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》要求,教育部将于2024年10月对我校开展本科教育教学工作进行审核评估。各本科教育教学单位结合审核评估工作要求进行了充分准备,系统总结提炼学院本科教育教学工作目标定位、体系设计、质量保障、学生发展等相关工作。为进一步系统展示学院本科教育教学工作,突出“严在地大,卓越引领”的质保理念。现开设《本科教育教学审核评估学院巡礼》专栏,梳理学院教育教学改革和高质量发展的特色,供各单位学习交流。

4个国家一流本科专业建设点、5门国家级一流本科课程、3个本科专业通过中国工程教育专业认证、2个国家级本科教学团队、1名国家级教学名师、1名湖北省教学名师、3个湖北省普通本科高校优秀基层教学组织……“十三五”以来,工程学院始终坚持党的全面领导,把“为党育人,为国育才”作为一切工作的出发点,坚持立德树人根本任务,落实“以学生为中心、产出为导向、持续改进”的人才培养质量观,培养了一批批堪当民族复兴大任、“品德高尚、基础厚实、专业精深、知行合一”的拔尖创新型工程人才,为解决地质灾害防治、能源资源开发、交通、水电、城建、国防等领域面临的问题提供了高水平的人才和科技支撑,在国内外享有盛誉。

以本为本 彰显育人优势

9月的武汉,依然骄阳似火。当研一新生张一来到校园报到时,受到了一群研三同学的热烈欢迎。2022年,从城市地下空间工程专业毕业的张一,决定保留研究生入学资格去当兵。经过两年军旅生活的洗礼,他更加坚定了为国学习的决心。

与此同时,国家卓越工程师、北京城建集团有限责任公司总工程师李久林依然在工程一线紧张地忙碌着。自1987年考入工程学院,他心中一直有个念头:努力汲取老师们的知识精华,学以致用,在重大工程中成长、锻炼,为国家的发展作出贡献。

从国家体育场“鸟巢”到国家速滑馆“冰丝带”,从上海世博会到北京大兴国际机场,从业30余年来,李久林带领团队首创的诸多工程技术成果广泛应用于百余项国内重点工程,见证了无数精彩瞬间,很多技术还在巴西、俄罗斯、科威特等国家的一大批海外工程中大放异彩。

李久林只是万千工程学子的一个缩影。从1952年建校之日起,三万余名工程毕业生投身于三峡工程、地球深部钻探计划、港珠澳大桥建设、月壤采样、大陆科学钻探松科二井工程、南海天然气水合物试开采工程、川藏铁路建设、乌东德水电站等国家重大工程、大国重器,他们上天、入地、下海、登极,或蜚声海内外,或在长江经济带、丝绸之路经济带、西部地区默默奉献,用责任与担当书写着工程人独有的传奇。

据统计,工程学院现有本科生1921名,平均每年有60余名本科生考取或保送至清华大学、北京大学、南开大学等国内知名高校学习深造,学生就业率达90%。

党建引领 深耕师生思政沃土

如果有人问,在国家经济结构转型和传统就业岗位需求下降的背景下,工程学院毕业生何以仍然受到用人单位青睐?那么,我们可以从学院的党建、思政工作中寻找答案。

工程学院拥有本—硕—博一体化的卓越工程师培养体系,设有工程地质与岩土工程系、勘察与基础工程系、地下空间工程系、安全工程系、土木工程与力学系,以及工程实验中心。在地质工程、土木工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、安全工程和应急技术与管理6个本科专业中,4个专业入选国家级一流本科专业建设点,3个专业通过中国工程教育专业认证。

工程学院党委牢牢把握立德树人根本任务,发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主阵地”、课堂教学“主渠道”作用,强化示范引领,全面推进专业课程思政高质量建设,建立具有大工程观的全过程思政育人体系,探索出一条适合学生成长的思政育人道路。

在200余名教职工的共同协作下,工程学院积极开展课程思政的改革和实践工作,设计了各具特色的生产实习和毕业实习课程思政教育方案,与中建科工湖北公司等校友企业开展思政联合,形成了“学校-实习企业-校内导师-企业导师”闭环的实践教学和思政育人环境,实现了校内校外全方位、理论实践全过程育人的新格局。

图1-1 湖北省“楚天园丁奖”获得者殷坤龙教授在野外实习授课

图1-2党委书记李红丽看望野外实习师生

依托中央高校教改基金项目“工程学院课程思政育人体系及示范课程、示范团队建设”建设,学院共培育了《土木工程施工》等14门思政示范课,遴选了《地下建筑结构》等9个课程思政教学团队。2门课程入选教育部课程思政示范课程,1门课程入选湖北省课程思政示范课程,9人入选教育部课程思政教学名师和教学团队。工程地质与岩土工程系党支部获评“全国党建工作样板支部”,勘察与基础工程系党支部、安全工程系党支部获评“全国党建工作样板支部”培育创建单位,安全工程系党支部入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,1人入围“全国高校辅导员年度人物。2014级本科生党支部获评全国高校“两学一做”示范党支部,“山中花儿”爱心助学团获评全国高校“优秀学生社团”,明德工程·志愿者协会两次获评“湖北省本禹志愿服务队”,马睿、陈城入选全国青年马克思主义者培养工程学员、姜明顺入选湖北省青年马克思主义者培养工程学员、候姣姣入选鄂州市“十大杰出青年”……

图2-1学生参加广水市青力缔造社会实践、图2-2学生到长江沿岸开展地灾科普

2-3、2-4纸结构大赛

无数学子梦想从这里出发,挺进深海、进军深地、探索深空,在新时代的伟大变革中,书写了工程人的不朽传奇。

注重改革 科教融合结硕果

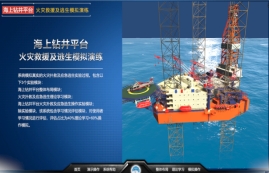

《岩体力学》采用讲授与室内实验相结合方法,使学生掌握岩块、结构面与岩体物理力学性质的确定方法及其影响因素;《岩土工程施工》结合MOOC、施工案例库、岩土施工技术虚仿实验平台三类线上教学资源以及校企联合实习基地,开展线上线下混合式教学;《海上钻井平台火灾扑救与应急逃生虚拟仿真实验》通过计算机仿真场景模拟,使学生了解海上钻井平台各区域布置、掌握火灾扑救和火场应急逃生的技能……

图3 国家级一流本科课程

工程学院建立了工程地质学等十余个教学团队,在本科教学过程中,教师们紧密结合学科专业特点,将教育教学改革与科创竞赛、学科发展等有机结合,根据学生的基础条件、特点和个性发展的需要,激励学生自主学习,采用问题嵌入式教学、启发式与交互讨论式教学、在线实时互动教学等多种教学方法与手段,培养学生自设目标、提出问题、分析问题和解决问题的能力,全面提升学生的专业素质。

目前,工程学院建设有国家级一流本科课程5门、省部级课程思政示范课程2门、省级一流本科课程11门;12门专业核心课程慕课获批立项建设,其中,《地热工程学》慕课登陆中宣部“学习强国”平台,累计点击学习人数超过70万人次,获评湖北省一流在线课程;教学团队获评国家教学成果二等奖2项、湖北省教学成果一等奖3项;2项教学研究项目入选教育部“新工科”研究与实践项目;地质工程专业获批首批教育部虚拟教研室建设试点;17部教材和教学指导书出版,其中,《地热工程学》教材经过3次印刷,被10所高校采购超过2000册;3个教学组织获评湖北省优秀基层教学组织;1项国家级虚拟仿真实验教学项目、2项湖北省虚拟仿真项目获批,新增省部级教学示范中心1个;建成国内第一个超大型矿床标本库和全球矿产数据资料库,形成资源-能源、常规-非常规能源地质与工程一体化的虚拟仿真教学体系,学院教育教学水平和人才培养质量显著提升。

图4 地质工程专业建设研讨会

工程学院不断强化实践教学环节,按照有利于培养学生实践能力的原则,对课内实验、集中实习、野外实习、课程设计、生产实习、社会调查、毕业设计(论文)和课外科技活动等实践性教育环节进行整体、系统的优化,为学生提供全面的实践训练机会。除依托学校工程实验中心、校内实验实习场所、校外实习基地完成实践教学外,近年来,工程学院先后与上海建工集团工程研究总院等70余家企事业单位签约共建产学研合作基地,联合铁四院等勘察、设计、施工单位成立“地下工程新工科人才培养实践创新联盟”,与汉阳市政集团共建了“城市地下空间产业技术创新中心”。每年有近500名学生到各类单位开展实习,邀请100余名企业专家、校友参与本科课程讲授,学院与多家产学研合作单位协同制定“3+1”人才培养模式,即在钻探和岩土专业试行“3年在校开展理论教学+1年到企业实习实训”,为学生提供良好的行业实习实践平台。学院还与澳大利亚詹姆斯库克大学等6所海外大学合作建成6个海外联合实践教学基地,选派38名本科生参加海外野外联合实习,资助32名本科生开展海外科研训练,形成多层次、全方位学生国际交流体系,大大提高了学生的实践能力和创新能力。

图5 师生海外实习照片

依托4个国家级、10个省部级、3个校级科研平台,工程学院不断提高本科生科研实验能力。学院不仅成立了地震及地质灾害防治研究会、文化遗产和岩土文物保护协会、非开挖技术研究会、结构设计与发展研究会等专业学术类科技社团,还以工程文化论坛、纸结构模型设计大赛、工程模拟招投标大赛、土木工程专业大学生科技创新论坛、科技论文报告会等为载体,鼓励学生们一手抓专业学习,一手抓科技创新,2020届土木工程专业硕士毕业生顾功辉负责的《卓尔之材,护隧道一方》项目与浙江省地质科创园发展有限公司成功签约,实现了科技成果转化。

图6-1党委书记李红丽为校友颁发“校友班导师”聘书

图6-2人才培养工作校友团20周年学生骨干座谈会

“十三五”以来,学院本科生累计获得各类国际奖项12人次,在“挑战杯”“创青春”“互联网+”等比赛中获省级以上奖励40余项,2名毕业生被评为中国科学院和中国工程院院士,每年有40余人入选国家大学生创新创业计划等各类科研训练计划,近五年3人获评湖北省长江学子,20余人入选学校李四光计划、卓越地质师计划和高徒计划等,学生创新能力得到显著提升。

图7-1 学生获奖证书

图7-2参加双创比赛师生

梦想的灯塔已点亮,未来,工程学院将继续贯彻落实教育、科技、人才“三位一体”战略部署和教育强国建设要求,聚焦国家发展战略,进一步探索“新工科”本科教育的新路径,推动新工科人才特色培养更上一层楼。